Comment l’humain a appris à apprendre : une histoire de 3,3 millions d’années de transmission culturelle

Des chercheurs ont reconstruit, pour la première fois, un scénario retraçant l’évolution de la transmission culturelle sur 3,3 millions d’années. En analysant 103 innovations clés du Paléolithique et leurs modalités d’apprentissage, ils mettent en évidence dans la revue PLOS ONE la coévolution entre complexité culturelle et stratégies de transmission. L’étude éclaire les origines comportementales du langage et la capacité unique de notre espèce à développer une culture cumulative.

En résumé

Une nouvelle étude propose un scénario fondé sur des données empiriques retraçant l’évolution des stratégies de transmission culturelle dans la lignée humaine depuis 3,3 millions d’années.

Une coévolution entre complexité technique et sophistication des modes de transmission, établie à partir de 103 innovations culturelles paléolithiques rigoureusement datées.

Des formes avancées de transmission (explication gestuelle ou verbale) sont apparues dès 600 000 ans, bien avant l’émergence d’Homo sapiens.

Comment nos ancêtres ont-ils appris à tailler la pierre, à maîtriser le feu, à peindre sur les parois des grottes ou à naviguer vers des terres inconnues – et comment ces savoirs ont-ils été transmis de génération en génération ? Une étude cosignée par le laboratoire PACEA (CNRS / Université de Bordeaux) propose un scénario d’évolution des stratégies de transmission culturelle chez les humains, au cours des 3,3 derniers millions d’années.

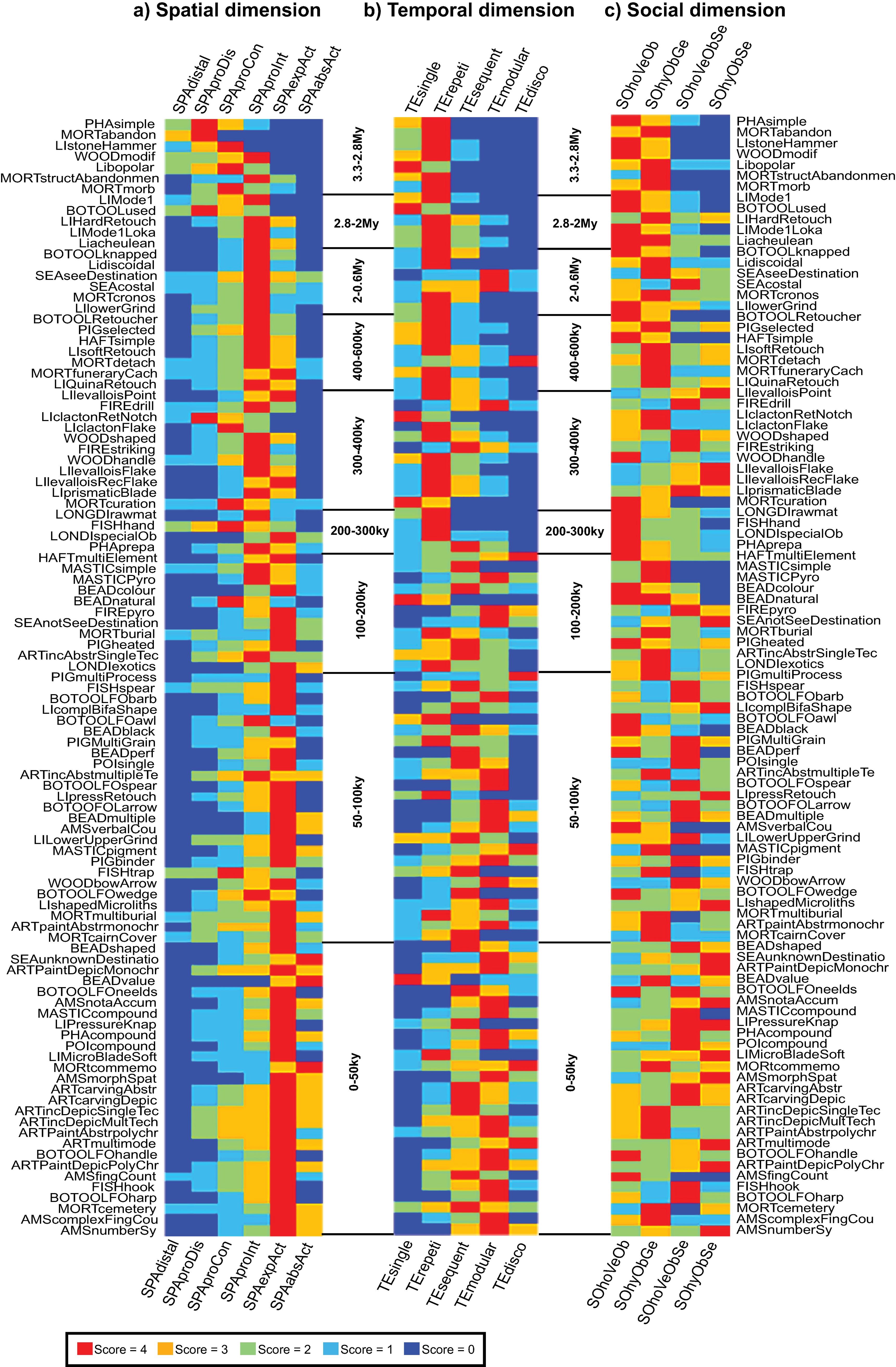

En croisant des données archéologiques, ethnographiques, expérimentales et éthologiques, les auteurs ont analysé 103 traits culturels, tels que l'utilisation des premiers outils en pierre, la navigation en haute mer ou encore la pratique de la sépulture. Chacune de ces caractéristiques a été évaluée selon des modalités d’apprentissage concrètes : observation, enseignement, répétition, séquences opératoires, interactions sociales. Il en résulte une base de données riche de près de 2000 attributs, validée par des experts et soumise à des analyses statistiques.

Les résultats révèlent une dynamique de coévolution : à mesure que les innovations techniques et symboliques deviennent plus complexes, les stratégies de transmission évoluent aussi en parallèle. Cette étude démontre que des modes de transmission impliquant des explications claires, probablement à travers des formes de langage à la fois verbales et gestuelles, existaient déjà il y a au moins 600 000 ans, bien avant l’émergence d’Homo sapiens. Les chercheurs ont également identifié la période située entre 200 000 et 100 000 ans comme un tournant décisif dans l’émergence des pratiques de transmission caractéristiques du langage moderne.

Ces résultats questionnent l’idée selon laquelle l’enseignement structuré et le langage articulé seraient apparus tardivement. Ils suggèrent que le langage est le fruit d’un long processus, indissociable du développement progressif de la transmission culturelle humaine. Ce travail ouvre de nouvelles perspectives sur la singularité humaine et les conditions ayant permis l’évolution d’une culture véritablement cumulative, comme une capacité qui distingue notre espèce de toutes les autres.

Crédit photo bandeau haut de page :

© Vitor Paladini

Laboratoires CNRS impliqués

- De la Préhistoire à l’Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie (PACEA – CNRS, Université de Bordeaux)

Référence de la publication

Colagè, I., & D’Errico, F. (2025). An empirically-based scenario for the evolution of cultural transmission in the human lineage during the last 3.3 million years. PLoS ONE. Publié le 4 juin 2025.