Océans et milieux marins - Ressources du CNRS

L’océan couvre 70 % de la surface de la terre (360 millions de km²) et contient 97 % de l’eau sur Terre offrant ainsi un volume de 1,3 milliards de km 3 aux êtres vivants. L’océan fournit à l’humanité nourriture, énergie, de multiples ressources et reste un lieu unique d’activités, d’expériences et de loisirs. Ainsi, en 2002, l’ONU estimait la valeur combinée des ressources marines et de leurs utilisations aux alentours de 7 billions de dollars par an.

Bien que paradoxalement encore très peu connus, les milieux marins restent fortement menacés par les activités humaines : surexploitation des ressources halieutiques, pollution provenant du continent (déchets plastiques, nutriments, …), dégradation des habitats marins, espèces invasives et manifestations du changement climatique : acidification de l’océan, augmentation des températures, désoxygénation, …

Les Nations Unies ont proclamé la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030), la communauté scientifique, les décideurs politiques, les entreprises, et la société civile doivent se mobiliser ensemble et dès maintenant pour être efficaces à protéger et conserver les milieux marins !

Cette page est destinée à rassembler diverses ressources sur cette thématique (les environnements marins et leur biodiversité, les menaces et les moyens de protection). Vous pouvez également retrouver les dernières recherches menées au sein des laboratoires de l’institut écologie environnement dans la catégorie actualités de notre site internet.

Ressources

- Notre avenir s’écrit dans l’océan [ARTICLE]

Alors que les Nations unies ont dédié la prochaine décennie aux sciences de l’océan pour le développement durable, quarante scientifiques sonnent aujourd’hui l’alarme pour que l’océan soit hissé au rang de priorité. Parmi eux, Françoise Gaill et Joachim Claudet nous expliquent dans cette tribune publiée avec Libération pourquoi notre futur en dépend.

- La mer, avenir de l’homme [ARTICLE]

Touché de plein fouet par le changement climatique et les activités humaines, l’océan change à grande vitesse. Or il permet la subsistance de milliards d’individus et recèle peut-être les sources d’énergie de demain. Retour sur les nombreuses études menées sur les flots, dans cet article paru dans le numéro deux de la revue « Carnets de science ».

- L’océan, un monde à découvrir [ARTICLE]

Plongez dans les recherches océaniques aux côtés des scientifiques. Que sait-on vraiment des océans et de leurs évolutions actuelles ? Que nous apprennent-ils de l’histoire de la Terre et de l’apparition de la vie ? Quelle influence ont-ils sur le climat ? Quelles espèces y trouve-t-on ? Comment lutter contre l’importante pollution causée par nos déchets plastiques ? Éléments de réponse grâce à cette sélection d’articles, diaporamas et vidéos.

Immersion au cœur des environnements marins…

« Où commence la fin de la mer ? Que disons-nous lorsque nous disons : mer ? Disons-nous le monstre immense capable de dévorer toute chose, ou cette vague qui mousse à nos pieds ? L’eau qui peut tenir dans le creux de la main ou les abysses que nul peut voir ? » Océan mer, Alessando Baricco

L’océan est divers. Il abrite une multitude d’habitats, depuis les littoraux de toutes natures (fonds rocheux, sableux ou herbiers) jusqu’aux grands fonds (plaines abyssales ou sources hydrothermales), en passant par les récifs coralliens, les mers polaires glacées, les lagunes et les lacs salins profonds, ou encore les milieux dessalés des fjords, lochs et estuaires.

Ressources

Évoquer les mondes marins, c’est aussi aborder la diversité des littoraux, qui abritent une multiplicité d’écosystèmes. C’est, enfin, raconter l’histoire de l’humanité, si intimement liée à celle des océans ; humanité qui se doit d’apprendre à les préserver et à en faire un usage raisonné. La recherche, située au carrefour de nombreuses questions écologiques, environnementales et sociales, se fait plus que jamais l’écho de ces enjeux.

- L'océan à découvert [LIVRE]

Il s’agit dans ce livre de mieux comprendre ce qu’est l’océan, dans toute son étendue, sa profondeur et sa complexité, tant du point de vue physique que biologique, de ses interactions que de ses dynamiques. Pour l’explorer, de nombreux outils, infrastructures et approches originales sont développés pour obtenir les données et les informations indispensables à une meilleure connaissance. L’histoire montre l’évolution des techniques et des représentations qui lient les communautés humaines aux océans et la diversité des usages qu’elles en font. Considéré comme ressource, service ou enjeu de territoire, l’océan est essentiel, mais vulnérable. De multiples risques lui sont associés, de la submersion à la pollution, et leur gestion nécessite d’être anticipée face à l’augmentation des activités humaines. Ainsi se pose la question de l’avenir de l’océan, cet espace considéré souvent comme infini et illimité, qualifié de géostratégie par les uns et de bien commun par d’autres.

Apero, l'une des plus grandes campagnes océanographiques de ces dernières années, est sur le point de démarrer. Objectif principal de la mission : étudier la pompe biologique de carbone dans la zone mésopélagique, entre 200 et 1 000 mètres de profondeur. En voici les enjeux et un aperçu des mesures qui seront faites à bord, à suivre sur ce blog dédié.

- BathyBot : le robot des profondeurs [ARTICLE]

Plus d’un an après sa mise à l’eau, BathyBot vient de s’éveiller au fond de la mer Méditerranée. Plongez dans ce reportage diffusé avec LeMonde.fr aux côtés de ce robot téléopéré depuis la surface, le premier à être installé de façon permanente à 2400 mètres de profondeu

Un processus nouvellement identifié de fertilisation naturelle en fer dans l’océan alimente des puits régionaux de CO₂. C’est ce que démontre une étude publiée le 25 mai dans Science et co-écrite par 25 chercheurs et chercheuses issus du projet Tonga piloté par deux chercheuses de l’IRD et du CNRS, regroupant plus de 90 scientifiques de 14 laboratoires français basés en métropole et en Nouvelle- Calédonie, et de 6 universités internationales.

L’océan, plongée dans un monde méconnu. On le dit aussi mystérieux que menacé. L’océan intéresse de nombreux acteurs de la société, des scientifiques aux professionnels de la mer en passant par les décideurs. C’est un véritable enjeu que d’arriver à croiser tous les savoirs et questionnements sur ce milieu : comment le définir ? Comment fonctionne-t-il ? Quels sont les impacts des activités humaines sur l’océan et quel est son rôle dans l’équilibre de notre planète ? Et finalement, une question centrale : quel océan voulons-nous ?

… et de leur biodiversité

L’océan est vivant. Le krill, la petite crevette qui sert de nourriture aux baleines, est dans le « top 5 » des espèces les plus prolifiques sur Terre (des milliers de milliards d’individus). L’océan héberge au moins 1030 virus, soit 10 à 100 millions de fois plus que toutes les étoiles de l’univers. Les poissons y pullulent par centaines de milliards. 300 000 espèces sont décrites mais les estimations du nombre d’espèces réellement présentes dans l’océan vont de 500 000 à plus de 10 millions.

Ressources

Le 12 décembre 2020, cinq ans après l’adoption de l’Accord de Paris, la goélette Tara s’élancera de Lorient, son port d’attache, pour entamer une nouvelle grande expédition scientifique. Durant près de deux ans, le bateau-laboratoire parcourra 70 000 kilomètres en Atlantique Sud, le long des côtes sud-américaines et africaines, jusqu’en Antarctique.

Entre la France métropolitaine et la Polynésie, l’ichtyologue Éric Clua mène de nombreux travaux sur les requins, autant pour les préserver que pour prévenir les attaques contre les humains. Il nous parle de ses recherche menées à Moorea, au Criobe, laboratoire qui doit accueillir demain le président de la République.

À partir d'échantillons d’eau, prélevés dans les océans du monde entier lors des expéditions Tara Oceans et dont plusieurs centaines ont été séquencés par le CEA-Genoscope en collaboration avec des scientifiques du CNRS, une équipe internationale a identifié 5 500 nouvelles espèces de virus à ARN

-

Le microbiome océanique: un trésor pour la découverte d’enzymes et de molécules bioactives [ACTUALITE]

Une nouvelle étude publiée dans Nature par une équipe internationale de chercheurs impliquant l’ETH Zürich, l’ICM Barcelona, l’EMBL, le CEA et le CNRS, dont le consortium Tara Oceans, révèle la diversité génomique du microbiome océanique ainsi que son potentiel pour la synthèse de composés biochimiques encore inconnus. En particulier, les chercheurs ont identifié une nouvelle famille de bactéries marines dont le code génétique pourrait conduire à de nombreuses applications biotechnologiques.

Deux semaines seulement après le lancement d’une expédition scientifique au large de la Guyane, les équipes de Greenpeace, en collaboration avec les chercheurs du CNRS présents à bord du navire, ont pu collecter suffisamment de données pour affirmer que les eaux guyanaises sont une zone vitale pour des cétacés tels que les baleines à bosse et doivent donc faire l’objet de mesures de protections spécifiques.

Une équipe de chercheurs internationaux (Norvège, Suisse, France, UK, Allemagne, Espagne, USA) a produit et analysé un jeu de données de metabarcoding ADN à partir de 1700 échantillons prélevés dans les couches photique, aphotique, et sédimentaires profondes de l’océan à l’échelle planétaire. Les résultats, publiés dans Science Advances, montrent que les abysses abritent une biodiversité largement supérieure à celle du plancton, et en majorité inconnue. Ils dévoilent aussi les relations complexes entre biodiversités planctonique et benthique dans le processus clef de la pompe à carbone océanique.

Fondée il y a tout juste 150 ans, le 20 août 1872, la Station biologique de Roscoff fait toujours référence pour l'étude de la vie marine. Pour preuve, cette découverte majeure publiée fin juillet à la une de la revue Science : les scientifiques ont montré qu'un petit crustacé pouvait aider à la reproduction des algues, à l'image des abeilles qui pollinisent les fleurs. Cap sur la Bretagne pour découvrir les coulisses de ces travaux fascinants.

En Martinique, chercheurs et bénévoles équipent des tortues vertes de différents capteurs : balises GPS, puces... et caméras. Autant d'équipements qui permettront de mieux comprendre la vie, les déplacements ou les habitudes alimentaires de ces animaux menacés d'extinction.

- Sens cachés des cétacés [VIDEO]

Il y a quarante-cinq millions d’années, les cétacés vivaient sur la terre ferme. S’adaptant au fil des siècles à l’élément marin, ils ont néanmoins gardé de leur lointain passé certaines aptitudes comportementales, physiologiques et sensorielles qui les différencient des autres espèces aquatiques. Au large des côtes espagnoles, une équipe de chercheurs étudie un groupe de globicéphales afin de démontrer que ces animaux possèdent le sens du goût et de l’odorat et s’en servent chaque jour pour communiquer et assurer leur subsistance. L’issue de ces travaux permettrait de participer à la préservation de ces espèces, par exemple en les tenant éloignées des zones de danger telles que les secteurs de pêche et les voies de navigation humaines.

- Les sons de la biodiversité marine [PODCAST]

Du homard au tourteau en passant par le craquement de la banquise, découvrez les sons des fonds marins, qui sont moins silencieux qu'on ne pourrait le penser.

- Fascinantes éponges de mer [PODCAST]

Aujourd’hui, on vous emmène dans les calanques de Marseille. Des scientifiques y étudient les éponges, organismes relativement « simples » et pourtant capables de produire un nombre de molécules différentes sans équivalent dans le monde vivant. Ce reportage est diffusé en partenariat avec l’émission « Le temps d’un bivouac », sur France Inter.

Focus thématiques

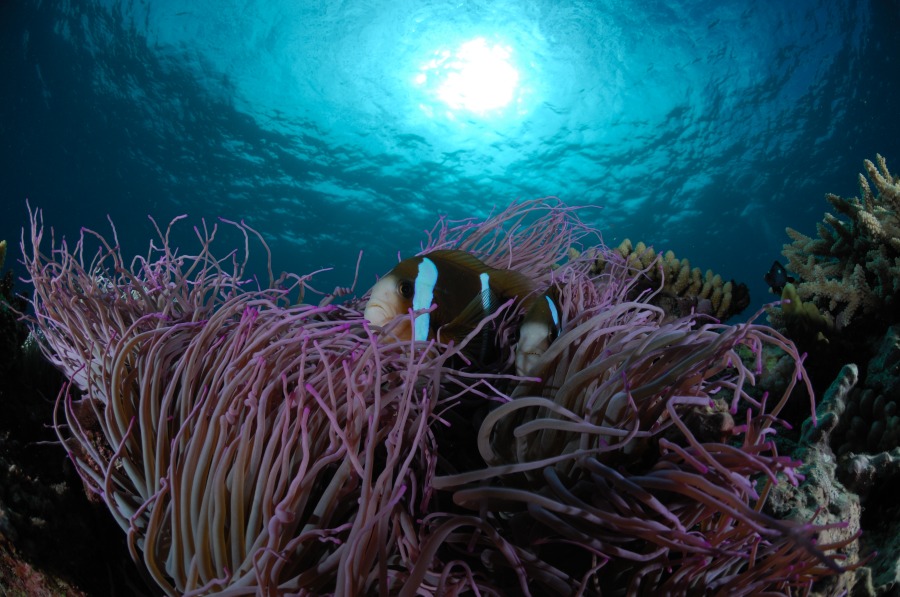

Les récifs coralliens

Les récifs coralliens sont des « hotspots » (points chauds) de biodiversité, tant par le nombre d’espèces que par la variété des formes, des couleurs, et des fonctions et des services écosystémiques. Alors qu’ils ne sont présents que sur 0,15 % de la superficie des océans, les récifs de corail rassemblent 25 % de la biodiversité des mers. Nombreuses sont aujourd’hui les pressions dues aux activités humaines sur ces havres de biodiversité dont beaucoup sont déjà en train de disparaître.

Une équipe de chercheurs du Laboratoire de biodiversité et biotechnologies microbiennes et de l’Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer (Sorbonne Université / CNRS) a mis au point une approche unique pour surveiller le stress des coraux exposés à certains filtres contenus dans les crèmes solaires. Parus le 15 juin 2020 dans Scientific Reports, ces nouveaux travaux s’inscrivent dans le prolongement d’une première étude1 datant de décembre 2018 et ayant déjà permis de mettre en évidence la toxicité d’un filtre solaire, l’octocrylène, pour les coraux.

Les traits écologiques des espèces plutôt que leur classification taxinomique déterminent le fonctionnement des écosystèmes et les réponses aux changements globaux. Or, la distribution globale de ces traits reste mal connue.

- Découvrez l’étonnant récif de l’Amazone [ARTICLE]

Découvert il y a peu, ce récif sous-marin situé à une centaine de kilomètres des côtes guyanaises jouit d’une exceptionnelle biodiversité, comme ont pu le constater les scientifiques embarqués en septembre 2019 à bord du navire l'« Esperanza » de Greenpeace.

- Plongez au cœur de la meute de requins [ARTICLE]

À Fakarava, un atoll de l’archipel des Tuamotu, plusieurs centaines de requins gris de récif s’assemblent lors de chasses nocturnes frénétiques, bien plus organisées qu’il n’y paraît. Le biologiste Johann Mourier et le photographe plongeur Laurent Ballesta se sont infiltrés au cœur de la meute. Une aventure à retrouver dans le documentaire « 700 Requins dans la nuit ».

- Structuration du microbiome corallien : l’environnement l’emporte sur l'identité génétique de l'hôte [ACTUALITE]

Une étude sur le microbiome des coraux de Polynésie française publiée dans Nature Communications explore la contribution relative du génotype de l'hôte corallien et de l'environnement sur la diversité taxonomique et fonctionnelle de leur microbiome. Les résultats démontrent la prévalence des variations environnementales sur la structuration des communautés bactériennes associées aux coraux.

Les recherches au cours des 30 dernières années ont démontré l’importante diversité des micro-organismes qui composent le plancton marin. Une étude menée dans un écosystème corallien situé dans l’océan Indien (lagon de Mayotte) a démontré que la diversité des micro-organismes associés à la surface des animaux marins est encore plus exceptionnelle, et 4 fois plus importante que celle retrouvée dans le plancton.

Les recherches au cours des 30 dernières années ont démontré l’importante diversité des micro-organismes qui composent le plancton marin. Une étude menée dans un écosystème corallien situé dans l’océan Indien (lagon de Mayotte) a démontré que la diversité des micro-organismes associés à la surface des animaux marins est encore plus exceptionnelle, et 4 fois plus importante que celle retrouvée dans le plancton

Face aux contraintes anthropiques locales et mondiales pesant sur les récifs coralliens peu profonds, l'hypothèse des "refuges de récifs profonds" est un des espoirs. Des scientifiques du CRIOBE en Polynésie française ont publié dans la revue Fishes leur découverte de poissons-clowns vivant et se reproduisant entre 48 et 60 m de profondeur. En étudiant les populations peu profondes et mésophotiques*, et les épisodes d’anomalies thermiques extrêmes, il apparaît que le blanchissement met en péril la capacité des récifs profonds à servir de refuge aux populations de poissons-clowns.

Principale source d’énergie pour la construction des récifs coralliens, qui abritent plus d’un tiers de la biodiversité marine, la micro-algue Symbiodinium réside au-delà des récifs, dans les principaux océans du globe (Atlantique, Pacifique, Indien)1 sous deux formes : une forme libre, flottant dans les eaux de surface du plancton, et une forme symbiotique vivant notamment à l’intérieur d’un organisme unicellulaire2. C’est ce que révèlent les travaux d’une équipe de la fédération de recherche Tara Oceans GO-SEE3, impliquant principalement des scientifiques du CNRS, du CEA, de la King Abdullah University of Science and Technology (Arabie Saoudite) et de l’University of Auckland (Nouvelle Zélande), publiés le 8 novembre 2018 dans Current Biology.

Partout sur la planète, le déclin du récif corallien semble inexorable. Mais les scientifiques n’ont pas dit leur dernier mot ! Dans ce reportage en Polynésie française diffusé en partenariat avec LeMonde.fr, une équipe de chercheurs essaie d’inverser la tendance en aidant le corail à s’adapter au changement climatique.

Le corail, le plus grand bâtisseur du monde marin, est aujourd’hui confronté à des menaces qui se répercutent sur des écosystèmes tout entiers. Rejoignez l’équipe de scientifiques qui sillonne les eaux du Pacifique à bord de la goélette Tara afin mieux comprendre les dangers qui pèsent sur cet animal fragilisé.

Les mangroves

« Il est difficile d’admettre que, dans ses angoisses de racines, d’ombres moussues, la mangrove puisse être un tel berceau de vie (…) Elle ne semble appartenir ni à la terre, ni à la mer. » Patrick Chamoiseau

La mangrove, cette forêt entre terre et mer qui borde les littoraux tropicaux, a longtemps été perçue comme un milieu hostile ou inutile…Cependant cet écosystème complexe abrite les palétuviers capables de vivre les pieds dans l’eau salée, des poissons « gros yeux » pouvant respirer hors de l’eau, des crabes ingénieurs et une multitude de bactéries indispensables au recyclage de la matière organique. Aujourd’hui, confrontée à la crevetticulture, aux coupes de bois, à la pollution mais aussi sous l’emprise directe des changements climatiques, cette mangrove, grignotée de toute part, est en danger.

- Mangrove - Une forêt dans la mer [LIVRE]

Cet ouvrage, rédigé par des chercheurs spécialistes du milieu, nous montre combien sa préservation devient un enjeu écologique mondial tant cet écosystème contribue à l’équilibre des littoraux tropicaux et à ceux de la planète tout entière. Sait-on par exemple que ces forêts maritimes jouent le rôle de puits de carbone en absorbant de grandes quantités de CO2 ? Qu’elles peuvent servir de filtres ou d’éponges face aux pollutions humaines ? Qu’elles constituent un rempart contre les tempêtes ou les tsunamis ? Un livre qui nous invite à poser un regard nouveau sur cette forêt si secrète au coeur des enjeux écologiques tropicaux.

- L’inquiétant recul des mangroves [ARTICLE]

Le CNRS et l’IRD ont décidé de dédier aux mangroves l’année 2015 afin de mieux faire connaître le rôle crucial joué par ces écosystèmes pour le bien-être des populations locales et de la planète en général. Petit tour d’horizon des recherches actuellement en cours sur le sujet.

- Guyane, un littoral en mutation [VIDEO]

Des bancs de vase de plusieurs dizaines de kilomètres circulent en permanence le long des côtes guyanaises. Mieux : ils sont colonisés par la forêt la plus rapide du monde. Dans l'ouest de la Guyane, des chercheurs tentent de mieux comprendre les mécanismes de ce phénomène unique.

Les pôles

L’Arctique, au nord, est un vaste océan de 13 millions de km² presque entièrement entouré de terres habitées. La partie centrale de l’océan Arctique est occupée par une banquise permanente. L’Antarctique, au sud, est un continent recouvert de glace de plus de 14 millions de km², sans population humaine permanente. Il est isolé des autres continents depuis plus de 20 millions d’années par l’océan Austral et le courant circumpolaire antarctique qui l’entoure. Les zones polaires bénéficient d’une biodiversité particulièrement adaptée à ces milieux extrêmes mais souffrent d’une grande fragilité face aux mutations en cours.

- Mondes polaires [LIVRE]

Des spécialistes, passionnés des pôles, présentent ici leurs travaux, menés avec le soutien de l'IPEV, dans les domaines de l'écologie, de la biodiversité et des interactions que l'homme développe avec son milieu. Leurs recherches explorent des lieux et des espèces encore méconnus. Elles sont indispensables pour établir un constat et ouvrir des voies prospectives afin de sauvegarder ces écosystèmes spécifiques et leur équilibre indispensable au fonctionnement de notre planète. Au fil des pages, c'est une réflexion pluridisciplinaire qui se dégage.

Les écosystèmes marins, fortement menacés par les activités humaines

A l’ère de l’’anthropocène’, les écosystèmes marins sont soumis à des nombreuses pressions, et subissent les impacts du « changement global » : changement climatique, surexploitation des ressources marines, pollutions chimiques, l’introduction d’espèces invasives. Mais comment ces écosystèmes répondent-ils à ces perturbations ? Comment les activités humaines sont-elles en retour affectées par ces modifications ?

Ressources

- L’état de tous les écosystèmes a empiré [ARTICLE]

Les populations d’animaux et de plantes ne cessent de décliner : tel est le constat sans appel de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) qui publie aujourd'hui son rapport. Retour sur ce travail scientifique et diplomatique avec l’un de ses protagonistes, l’écologue Franck Courchamp.

- Coquillages les sentinelles des océans [ARTICLE]

Pollution, température de l’eau, concentration en oxygène… Coquilles Saint-Jacques et autres bivalves constituent de précieuses archives sur l’environnement et le climat. Des chercheurs bretons, à l’origine de cette découverte, parcourent les mers pour les étudier.

Les points de basculement, potentiellement irréversibles, entre des états écologiques contrastés sont en augmentation à cause du changement planétaire. Une étude internationale dirigée par l’Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier (ISEM - CNRS/Univ Montpellier/IRD/EPHE) se penche sur l’effet des dynamiques évolutives (i.e., des changements phénotypiques des espèces) sur la probabilité et l’étendue de tels basculements. Ces résultats ont été publiés dans la revue Nature Ecologie & Evolution.

- Les géantes de Yalimapo [VIDEO]

La plage de Yalimapo, dans l’ouest de la Guyane, est l’un des principaux sites mondiaux de ponte de la tortue luth – la plus grosse des tortues marines. Chaque nuit, d’avril à juillet, les femelles se hissent sur le sable où elles déposent leurs œufs. Une occasion unique pour les scientifiques d’en savoir plus sur ces animaux gravement menacés par les activités humaines.

Focus thématiques

Le changement climatique et l’acidification des océans

Le changement climatique est déjà à l’œuvre et peut se manifester en de diverses formes. Il est lié à l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre et en particulier du CO2 d’origine humaine. Si rien n’est fait pour réduire les émissions d’ici à la fin du siècle, l’augmentation moyenne de la température pourrait atteindre 5 ou 6 degrés de plus que les moyennes actuelles. L’accroissement global de la température n’est pas la seule conséquence, on observe aussi de l’acidification des océans, c’est-à-dire la diminution du pH de l’eau de mer et une désoxygénation de régions océaniques entières.

- Le réchauffement climatique va accroitre le déclin de la biomasse mondiale d’animaux marins [COMMUNIQUE]

17 % de la biomasse mondiale d’animaux marins pourrait disparaître d’ici 2100, si les émissions de CO2 se poursuivaient au rythme actuel. C’est ce que révèle la première évaluation globale des effets du changement climatique sur les écosystèmes marins, qui a mobilisé des chercheurs de l’IRD et du CNRS. Ces résultats, qui alertent sur les conséquences en matière de sécurité alimentaire et de préservation de la biodiversité, sont publiés dans Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) le 11 juin 2019.

- Le GIEC adopte le Rapport Spécial sur l’Océan et la Cryosphère dans le contexte du changement climatique [ACTUALITE]

L’Océan sera soit l’accélérateur du changement climatique, soit le socle de notre résilience. Le 25 septembre 2019, à Monaco, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) publie un Rapport Spécial sur l’Océan et la Cryosphère dans le contexte du changement climatique. De façon inédite dans l’histoire du GIEC, l’océan est enfin identifié comme un enjeu majeur du changement climatique : une grande victoire pour la Plateforme Océan et Climat qui, lors de la COP 21, a soutenu très activement, aux côtés de Monaco, la France et le Chili, la nécessité que le GIEC produise ce Rapport Spécial dans le cadre de son 6ème cycle d’évaluation.

Quelle est la vulnérabilité des sites de pontes de tortues marines face au réchauffement climatique ? Une étude publiée dans la revue Ecological Indicators impliquant des chercheurs du Laboratoire Écologie, Systématique et Évolution d’Orsay (CNRS/AgroParisTech/Université Paris Saclay) et de quatre autres pays (États-Unis d’Amérique, Turquie, Afrique du Sud et Brésil) montre, au moyen de modèles de développement embryonnaire et de phénologie des pontes chez la tortue Caouanne, que la majorité des populations risque de faire face à une chute du succès d’incubation des œufs et de produire près de 100% de nouveau-nés femelles.

Les coraux d’eau froide édifient des récifs accueillant une riche biodiversité dans les milieux profonds. Des travaux montrent qu’un changement de température dans leur habitat modifie les communautés bactériennes associées à l’hôte, avant une altération de sa physiologie

Une étude approfondie des 5 500 espèces de virus à ARN marins récemment identifiées par les scientifiques dans les échantillons récoltés par Tara Oceans a révélé que plusieurs d'entre elles pourraient contribuer à l'absorption du carbone de l'atmosphère et à son stockage permanent au fond de l'océan.

Face à l’augmentation des températures les scientifiques s'interrogent sur le seuil de tolérance des poissons côtiers aux extrêmes climatiques. Des équipes du CNRS et de l’IFREMER se sont penchés sur le cas de la daurade royale en Méditerranée dans le but de prédire la présence future de cette espèce emblématique dans les lagunes du pourtour méditerranéen.

L’exploitation des ressources marines

Les ressources marines apportent aux alentours de 7 billions de dollars par an mondialement. La valeur serait d’environ 500 milliards à l’échelle de l’Union Européenne. Le problème est que les ressources marines sont exploitées de manière excessive, allant trop souvent au-delà du seuil permettant le renouvellement des stocks. Ainsi, 50 % des stocks de poissons sont pleinement exploités (sans possibilité de les exploiter davantage), et 30 à 40 % des espèces sont surexploitées. Mais l’exploitation des espèces marines n’est pas la seule à causer problème. En effet, l’intérêt croissant que suscitent les ressources minérales des grands fonds océaniques suscite de nombreuses interrogations.

L’exploitation minière des grands fonds marins pourrait être autorisée dès cette année dans les eaux internationales. Or, cette industrie risque de mettre en danger des écosystèmes dont les scientifiques commencent à peine à entrevoir la richesse et l’importance, en affectant la capacité de l’océan à stocker du carbone. Explications à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan, le 8 juin.

Grâce à des albatros équipés de balise, des chercheurs du CNRS et de La Rochelle Université, associés à l’administration des Terres australes et antarctiques françaises, gestionnaire de la réserve naturelle des Terres australes françaises, peuvent apporter une première estimation du nombre de bateaux de pêche naviguant sans système d’identification dans l’océan Austral : plus du tiers des bateaux rencontrés par les oiseaux dans les eaux internationales n’étaient pas déclarés. Les résultats du projet Ocean Sentinel sont publiés dans PNAS la semaine du 27 janvier 2020.

L’intensification de la pêche industrielle contribue à diminuer la quantité de nourriture disponible pour les oiseaux marins, menaçant de nombreuses espèces dans le monde. Des chercheurs du CNRS1, de l’université de Colombie Britannique (Canada) et de l’Université d’Aberdeen (Ecosse) ont cartographié pour la première fois, la compétition entre la pêche industrielle et les oiseaux marins à travers le monde entre 1970 et 2010. Selon leur étude, la consommation moyenne annuelle de nourriture des oiseaux a diminué de 70 à 57 millions de tonnes entre les périodes 1970-1989 et 1990-2010, tandis que la capture annuelle moyenne des proies des oiseaux par les pêcheries a augmenté de 59 à 65 millions de tonnes au cours des mêmes périodes. Malgré le net déclin de la communauté mondiale des oiseaux marins pendant la période 1970-2010, la pression de compétition exercée par les pêcheries demeure soutenue. Cette compétition a même augmenté dans près de la moitié des océans du monde. L’étude est publiée le 6 décembre 2018 dans la revue Current Biology.

Environ 50 % des pêches intentionnelles ou involontaires des requins s’effectuent en haute mer, en dehors des eaux sous juridictions nationales. Des chercheurs viennent de démontrer l’urgence d’une gestion efficace de ces zones où séjournent préférentiellement ces prédateurs et où s’intensifient des prélèvements contribuant à leur disparition. Cette étude vient d’être publiée dans la revue Nature par un consortium réunissant plus de 100 chercheurs, dont Eric Clua, spécialiste des requins de l’École Pratique des Hautes Études (EPHE-PSL) au Centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement (CRIOBE, CNRS/UPVD/EPHE).

Un poisson qui meurt naturellement dans l’océan, c’est un poisson qui coule dans les profondeurs, entraînant avec lui tout le carbone qu’il contient. Problème : lorsqu’un poisson est pêché, la majeure partie de ce carbone est relâché dans l’atmosphère sous forme de CO2. Un consortium international piloté par des chercheurs du laboratoire MARBEC (CNRS / Université de Montpellier / IRD / Ifremer) estime qu’à cause de ce phénomène, les émissions de CO2 liées à la pêche sont en réalité 25 % plus élevées que ce qui est considéré jusqu’à présent via la consommation en carburant.

La pollution

Les activités humaines sont aussi porteuses de pollution. Les apports excessifs de nutriments dans les milieux aquatiques, en provenance de la terre, peuvent causer, par exemple, une prolifération végétale, notamment des algues vertes. Ces accumulations de biomasse peuvent amener à des phénomènes d’hypoxie voire anoxie (c’est-à-dire absence d’oxygène) et donc à des modifications profondes dans la biodiversité et des mortalités massives de poissons. L’ eutrophisation peut aussi causer des « blooms » de micro-algues toxiques. Nombreuses sont également les pollutions chimiques en provenance de la terre : les métaux lourds, les polluants organiques mais également les perturbateurs endocriniens ou les nanoparticules. Parmi ces derniers les plastiques inquiètent particulièrement.

- ESCO Eutrophisation [LIVRE]

- Tara trace les plastiques des fleuves [ARTICLE]

Le 23 mai 2019, la goélette de la Fondation Tara Océan a quitté Lorient pour une expédition de six mois sur les fleuves européens. À son bord, une quarantaine de scientifiques chargés d’évaluer la concentration de déchets plastiques charriés par les fleuves et leur impact sur les organismes marins. Les détails du projet avec Jean-François Ghiglione, écotoxicologue microbien à l’Observatoire océanologique de Banyuls.

Les macro et microplastiques sont reconnus comme une menace importante pour les océans actuels. Cependant, leur impact sur la biodiversité marine est encore mal connu. Une étude publiée dans la revue Scientific Reports par une équipe de du LECOB et du LOMIC de l’Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-mer, ainsi que de l’Institut Alfred Wegener (Brême, Allemagne), montre pour la première fois les conséquences de pollutions plastiques sur la croissance et le comportement d’espèces profondes.

- Les concentrations de mercure ont augmenté de près de 60 % en un siècle chez un oiseau marin tropical [ACTUALITE]

Le mercure (Hg) est un contaminant naturel dont les rejets ont fortement augmenté dans l’environnement du fait de l’industrialisation et de l’utilisation des combustibles fossiles. Cette augmentation se retrouve dans les tissus des prédateurs supérieurs qui le bioaccumule. D’autres activités humaines comme la pêche sont également susceptibles d’influencer la contamination au mercure dès lors qu’elles modifient les réseaux trophiques ou l’accessibilité des proies, notamment pour les oiseaux qui profitent des thons et des dauphins pour s’alimenter.

- Des fleuves de plastique [VIDEO]

La goélette Tara vient de boucler son périple de six mois sur les plus grands fleuves d'Europe. Cette aventure scientifique va permettre de mieux comprendre l'origine de la pollution plastique qui frappe les océans. Chaque année, 8 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversés dans les mers.

Inférieurs au millième de millimètre, les nanoplastiques se retrouvent un peu partout dans l’environnement. Ce diaporama sonore vous propose de suivre une équipe de scientifiques en Guadeloupe, partie mener l'enquête sur les flux, les comportements et les impacts de ces déchets encore peu étudiés.

- Un océan de plastique [VIDEO]

Contrairement aux microplastiques qui se concentrent dans la couche supérieure des océans, les fragments nanométriques se retrouvent dans toute la colonne d'eau. Découvrez, dans ce diaporama sonore, les travaux d'Alexandra Ter Halle et de son équipe qui tentent de mieux cerner ces infimes particules et leur impact sur l'écosystème marin.

Comment protéger les milieux marins et les usages qui en découlent ?

Il n’est pas encore trop tard, l’avenir des océans est entre nos mains. Notre responsabilité est de prendre des mesures à la hauteur de ce que l’océan offre à l’humanité.

Ressources

- La science au chevet de l'environnement [ARTICLE]

Les scientifiques font feu de tout bois pour trouver des solutions aux crises environnementales. Sans croire aux remèdes miracles, ils prônent la mise en place de mesures déjà à notre portée.

Réchauffement climatique, érosion de la biodiversité, développement de l’intelligence artificielle... comment la communauté scientifique peut-elle s'organiser pour convaincre les décideurs d’œuvrer pour le bien de l’humanité et de la planète ? Quels sont les atouts des groupements internationaux tels que le Giec ?

Alors qu'un traité international visant à renforcer la protection des océans vient d'être négocié à New York, Pascale Ricard, spécialiste du droit international de l’environnement et de la mer, revient sur les réglementations en vigueur et sur la difficulté, à travers le cas de la pollution plastique, de les mettre en œuvre

Testée cette année à Venise, la plateforme du projet Maelstrom dispose d’un robot chargé de récupérer les déchets sous-marins. Contrôlé par un système de câbles, il peut opérer jusqu’à une profondeur maximale de vingt mètres.

Comme l’a montré le pavillon dédié à l’océan lors de la COP27 en novembre, les gouvernements s’engagent de plus en plus en faveur de la protection des écosystèmes marins. Mais qu’en est-il en termes d’actions concrètes ? Une équipe de scientifiques a conçu une méthodologie permettant d’identifier les barrières à la mise en place d’aires marines protégées (AMP) et les leviers pour les contrer.

- Respecter l’accord de Paris limiterait les pertes de productivité pour la pêche et l’agriculture [COMMUNIQUE]

Quel est l’impact, au niveau mondial, du changement climatique sur l’agriculture et la pêche ? Une collaboration internationale de scientifiques pilotée par le CNRS, impliquant en France l’Université de Montpellier, a étudié cette question en associant des modèles climatiques à des données globales sur l’emploi, l’économie et la sécurité alimentaire. Selon leurs résultats, publiés le 27 novembre 2019 dans Science Advances, 90 % de la population mondiale pourraient être exposés à des baisses de productivité conjointes de l'agriculture et de la pêche s’il n’y a pas de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En revanche, la plupart des pays pourrait limiter ces pertes en cas de réduction drastique de ces émissions, telle que celle fixée par l’Accord de Paris.

Le 2 juin 2023 marquera le début de la campagne océanographique Apero. Afin de mieux comprendre le stockage de carbone dans les océans, des scientifiques principalement du CNRS, de Sorbonne Université et d’Aix-Marseille Université embarqueront pendant 40 jours à bord de deux navires de la Flotte océanographique française opérée par l’Ifremer pour le compte de la communauté scientifique française

- En route vers la création de l’IPOS, le nouveau panel international pour la durabilité de l’océan [COMMUNIQUE]

Le CNRS a convié, à la Maison Irène et Frédéric Joliot-Curie à Bruxelles, des institutions scientifiques de nombreux pays afin d’échanger sur le panel international pour la durabilité de l’océan (IPOS). Les institutions scientifiques y ont concrétisé leur engagement en soutien de la création de l’IPOS (International Panel for Ocean Sustainability) en signant « La déclaration de Bruxelles ».

La pêche intensive provoque en moyenne une diminution de 30 % de la taille du corps des poissons. Cette diminution en taille réduit les rendements de la pêche, et a des conséquences écologiques importantes : des poissons plus petits sont des prédateurs moins efficaces et des proies plus faciles. Des chercheurs d’INRAE, du CNRS et de Sorbonne Université se sont intéressés aux mécanismes d’évolution inhérents aux populations de poissons pêchés.

- Protéger l'océan pour résoudre conjointement les crises du climat, de l'alimentation et de la biodiversité [COMMUNIQUE]

Une équipe de recherche internationale cartographie pour la première fois les zones océaniques qui, si elles étaient protégées, permettraient d'atténuer les effets du changement climatique, de préserver la biodiversité et de permettre une meilleure productivité des pêcheries. Ces travaux font l’objet d’une publication dans la revue Nature.

-

Menace du changement climatique sur la grande Barrière de corail : comment mobiliser le public ? [ACTUALITE]

Certains paysages emblématiques comme la Grande Barrière de corail appartiennent au patrimoine mondial. La menace du changement climatique qui pèse sur une de ces zones naturelles pourrait être un levier pour mobiliser le public sur des actions de protection. Des chercheurs australiens du Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), de la James Cook University (JCU) et français du CRIOBE (CNRS/Université de Perpignan Via Domatia/EPHE) ont analysé les réactions de milliers de touristes australiens et internationaux suite aux évènements de blanchissement massifs de la Grande Barrière de corail en 2016 et 2017.

Mesurer la capacité de régénération des communautés de poissons de récifs coralliens est essentiel pour proposer des stratégies de conservation adaptées pour ces écosystèmes. Dans une publication parue dans Nature Sustainability, des scientifiques du projet international ReefFuture ont prédit la croissance de plus de 4 millions d’individus de 1400 espèces pour calculer le renouvellement de la biomasse en poissons sur plus de 1900 récifs coralliens à travers le monde.

Focus sur...

Les aires marines protégées

- Comment mieux concilier pêche artisanale et protection de la biodiversité sur les récifs coralliens ? [COMMUNIQUE]

Alors que peu de récifs coralliens arrivent à concilier protection de la biodiversité et activités de pêche, certaines aires marines protégées pourraient constituer une solution «gagnant-gagnant», bénéfique pour l’Homme et la biodiversité. C’est ce que montrent les recherches publiées dans la revue Science le 17 avril 2020 par des chercheurs de l’Université de Montpellier, de l’IRD, du CNRS et de l’Université de la Nouvelle-Calédonie, qui ont étudié 1 800 récifs coralliens de 41 pays différents.

Les bénéfices écologiques des réserves marines situées à proximité de l'Homme sont limités. C'est ce que démontrent des chercheurs de l'Université de Montpellier, de l'IRD et de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, en association avec le CNRS, qui ont étudié 1 800 récifs coralliens, dont 106 situés dans 20 réserves marines. Ces travaux sont publiés dans PNAS le 18 juin 2018.

- Méditerranée : des aires marines pas assez protégées [COMMUNIQUE]

En évaluant les 1062 aires marines protégées de la mer Méditerranée, recouvrant 6% du bassin méditerranéen, une équipe de recherche dirigée par le CNRS a montré que 95% de la surface de ces aires est dépourvue de réglementations suffisantes permettant de réduire les impacts humains sur la biodiversité. Inégalement réparties entre les frontières politiques et les écorégions, les aires marines protégées ayant des niveaux efficaces de protection ne représentent que 0,23 % du bassin méditerranéen. Cette étude, publiée le 24 avril 2020 dans One Earth par des scientifiques du Centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement (CRIOBE, CNRS/UPVD/EPHE) et du Royal Belgium Institute of Natural Science, montre que les efforts actuels sont insuffisants pour gérer les activités humaines en mer Méditerranée et que les niveaux de protection devraient être augmentés pour une réelle conservation de la biodiversité marine.

Les aires marines protégées (AMP) sont l’une des solutions avancées pour contribuer à l'adaptation et à l'atténuation des effets du changement climatique. Pour le démontrer, des scientifiques du Criobe (CNRS/École pratique des hautes études/UPVD) au sein d’une équipe internationale ont analysé 22 403 articles de recherche consacrés aux AMP.

Une équipe internationale, associant des chercheurs de l’IRD et du CNRS, publie un guide inédit des aires marines protégées (AMP). L’objectif : permettre à la communauté internationale de mieux comprendre la protection de l’Océan et atteindre les ambitions internationales visant à enrayer l’érosion de la biodiversité marine.

La France, deuxième zone économique exclusive au monde (plus de 10 millions de kilomètres carrés avec l’outre-mer), ambitionne de recouvrir 30 % de son territoire océanique par des aires marines protégées (AMP) d'ici 2022, dont un tiers en "protection forte”. Tandis que la stratégie nationale sur les AMP vient d’être annoncée, une équipe de scientifiques du CNRS a étudié les 524 AMP françaises.

Les études concernant les bénéfices des réserves marines se sont focalisées jusqu’à présent sur leur périmètre proche (distances inférieures à 40 km). Une équipe internationale1 impliquant des chercheurs de l’École Pratique des Hautes Études (EPHE), de l’Université de Montpellier et de l’Université de Perpignan, avec le soutien du CNRS, ont montré que les réserves marines auraient le potentiel pour exporter des organismes bien au-delà de 40 km et ainsi connecter entre elles les trois quarts des réserves du réseau global de réserves marines. Cependant un quart des réserves mondiales, souvent les plus grandes (plus de 1 000 km2) et donc les plus efficaces, restent isolées et n’apportent aucune assurance spatiale au réseau. Cet article de synthèse est publié dans la revue Trends in Ecology and Evolution en février 2019.

De nombreuses îles ont une forte biodiversité mais sont aussi des épicentres d’extinction. Cette biodiversité étant souvent la seule richesse de ces territoires isolés, mieux la protéger est une priorité pour l’adaptation des systèmes insulaires aux changements environnementaux. En constituant une base de données mondiale pour 2323 îles habitées, des scientifiques, dont une équipe du Centre pour la biodiversité marine, l'exploitation et la conservation (MARBEC), montrent que 50 % de ces îles n’ont aucune aire protégée. Cette absence de protection dépend à la fois du climat, de la diversité culturelle, de la densité humaine et du niveau de développement. Ces résultats sont parus dans la revue Nature Communications.